Le lenti scure di Bruno

di Mariano Di Palma

Gioco a nascondino con gli occhi. Sono la tana, sono il nascondiglio perfetto di pupille dilatate, di cornee consumate, del tempo che si misura con le rughe stanche. Ogni intreccio di pelle che forma un segmento di tempo, in quelle curve cutanee, nasconde immagini, racconti, vita vissuta. Gioco a nascondino con le lacrime, tamponando ogni goccia, nascondendo ogni bruciore. Porto via lontano - per le mie forme nere e rotonde - da ogni luce, gli occhi affranti, gli occhi spenti, gli occhi pieni di dolore, pieni di rimpianti. Gioco a nascondino con le emozioni come se, sulle stecche di metallo che mi reggono sulla testa, fosse incisa la dicitura indelebile “materiale fragile”; le nascondo, così che nessuno provi a riconoscerne i colori, a vederne i contorni, a capirle. Lo faccio per metterle a riparo dalla forza di un dolore che piomba improvvisamente e che agita tutto, come se lo stomaco fosse una barca in un mare in tempesta. E del resto, come si fa a spiegare l’esercizio quotidiano di un cammino a piedi nudi, tra le ossa e le cavità cardiache, su pezzi di vetri rotti? Vetri rotti… come quelli di un auto colpita da proiettili, come culi di bottiglia che formano lenti da sole per nascondere il dolore. Sono una lente, una lente scura, e gioco a nascondino con gli sguardi, perché c’è da avere tanta cura della fierezza e della delicatezza di quegli occhi, soprattutto in quei giorni in cui l’inverno bussa dentro, quando arriva l’estate.

Sono un forziere segreto, come quello dei pirati. Quando il sole illumina le giornate di Luglio, se guardi bene, puoi intravedere i suoi tesori stipati: gli stridori di un bambino che sorride da una culla; il ricordo di un ragazzo che corre veloce sulla spiaggia per tuffarsi a mare; le immagini di Alberto il giorno prima del suo primo giorno di lavoro; i suoni della voce quando è felice, quando è preoccupato, quando nasconde qualcosa, quando il mondo gli mangia lo stomaco con le ansie di futuro; una macchina crivellata, le strade macchiate, parole e rumori attorno che però non riescano ad entrare nelle orecchie; la sensazione del frastuono e poi il silenzio; l’assurdità che si fa evento, tragedia; il peso dell’ingiustizia, la rabbia nel cuore; la caduta senza alcun paracadute. In quegli occhi nascosti c’è quel mondo di ricordi che si fa memoria, lì sigillato in una cassaforte che nessuno può scippare.

Sono un orologio che ritorna sempre allo stesso punto. Non fa in tempo a passare il giorno, che quando arriva la notte, il pendolo ritorna a segnare sempre la stessa ora, sempre la stessa data: Lunedì 20 luglio 1998. Non si muove da lì, si inceppa. Una paralisi temporale dentro la testa.

Che poi, è proprio vero che il lunedì è il giorno peggiore della settimana. Si lascia dietro la domenica, il pranzo a casa di mamma, l’odore del ragù, il sapore della parmigiana, il rumore delle risate tavola, delle “cazziate” prima di scendere da casa, del traffico in giro per la città per uscire. Con il lunedì suona la sveglia, sempre troppo presto per chi lavora in un pastificio; con il Lunedì ti senti addosso tutto il peso della fatica della settimana che ricomincia come se non dovesse terminare mai. D’estate, poi, il lunedì è ancora più intollerabile: l’afa dei vialoni di Pomigliano si fa sentire già dalle prime ore della mattina, e il calore del forno lo senti ancora di più: il caldo si appiccica addosso alla maglia e non vedi l’ora che arrivi la pausa caffè, la pausa pranzo, la fine della giornata, il ritorno a casa.

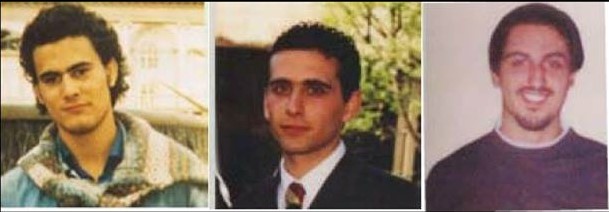

Quando mi muovo e finisco sul tavolo, da quegli occhi parte il racconto, prende vita la memoria che si fa Storia. La vita innanzitutto, anzi le vite: quella di Alberto, quella di Rosario, quella di Salvatore. E in quel momento divento papà, fratello, sorella, madre, figlio: di Giancarlo, di Silvia, di Genny, di Ciro, di Palma, di Tonino, di Marcello. Prima della fine, c’è sempre la vita. E anche dopo, la vita ritorna; torna con le parole, con i ricordi trasmessi, con i sentimenti connessi: un figlio che cammina su milioni di gambe che non dimenticano.

Per quel che mi resta da vedere: il 20 luglio è come la fine dell’anno. Non c’è più il 31 dicembre, non c’è più il capodanno, a decidere la fine dell’anno e l’inizio del nuovo non è più il calendario, ma le mani armate della camorra. Qui dietro di me, dietro questo occhiali, dentro questi occhi che nascondo, quando arriva il 20 luglio si ferma il tempo, rallentano i battiti del cuore, tutto diventa più scuro. E non c’è sole che tenga quel giorno.

Mi scosto dagli occhi, finisco sul comodino. Arriva la notte. Si chiudono gli occhi. L’orologio è pronto a ritornare lì. Poco prima, poco dopo. Per Alberto.