Chi non si ribella al dolore umano, non è innocente.

Giuseppe Fava, detto Pippo, nasce il 15 Settembre 1925 a Palazzolo Acreide, un piccolo paese sui monti Iblei, in una famiglia modesta. I genitori erano maestri di scuola elementare e i nonni contadini.

Giuseppe ha tre grandi passioni: il teatro, la letteratura e un giornalismo fondato sulla ricerca della verità senza compromessi. Si laurea in legge, ma la sua passione per il giornalismo lo porta a scrivere. Inizia a collaborare con alcuni mensili e viene abilitato alla professione giornalistica. Nel 1956 inizia a lavorare come capocronista per l’Espresso Sera e collabora con La Sicilia, scrivendo di cronaca nera e lettere di stampo culturale. In questo periodo intervista alcuni boss di Cosa Nostra, tra cui Calogero Vizzini e Giuseppe Russo.

Parallelamente, matura una vocazione letteraria e pittorica. Scrive la sceneggiatura del film Palermo or Wolfsburg, che vince l’oro al Festival di Berlino e pubblica romanzi, nei quali risalta quell’impegno civile che caratterizzerà tutta la sua vita. La ricerca della verità e il suo stile dissacrante emergono in tre libri di inchieste: Processo alla Sicilia (1967), I Siciliani (1980) e Mafia. Da Giuliano a Dalla Chiesa (1982).

Ha un grande senso dell’umorismo, che usa per prendere in giro i potenti, facendo ridere e riflettere. In un’intervista afferma che “mentre tutti gli altri popoli del sud sono portati al dramma, alla tragedia, il catanese invece è portato all’ironia”.

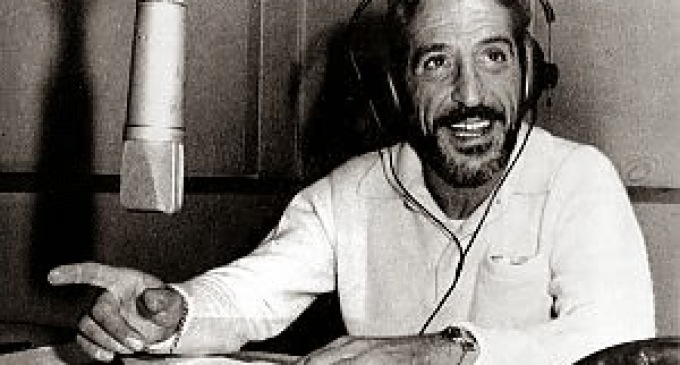

Per un periodo si trasferisce a Roma, dove conduce una trasmissione radiofonica e collabora con Il Corriere della Sera; ma nonostante il successo nella capitale, quando gli viene proposto di dirigere un giornale nella sua Catania, decide di tornare.

Giuseppe ama la sua terra, una terra che guarda in faccia, sforzandosi di capire. Il suo rapporto con Catania, scrive, è come quello di un uomo innamorato di una donna traditrice. Vorrebbe andarsene, “ma il solo pensiero di abbandonarla gli riempie l’animo di oscurità”. Per questo, nonostante tutto, decide di tornare.

Nel 1980 diventa quindi Direttore del nuovo giornale catanese: Il Giornale del Sud. Mette insieme una redazione composta per lo più da ventenni, molti alle prime armi. Questo “pugno di carusi” è il primo a parlare di mafia a Catania, approfondendo i rapporti di Cosa Nostra con il mondo degli affari, dell'imprenditoria e della politica.

Questi ragazzi iniziano a “dare fastidio” ed emergono i primi contrasti con gli editori, motivati da interessi economici e politici. Nel 1981 la redazione subisce un attentato: una bomba carta viene posta all’entrata secondaria del giornale in un giorno di chiusura. Successive indagini individueranno i responsabili negli stessi editori del giornale.

Ma Fava continua a raccontare la presenza criminale nella città, menzionando i nomi delle famiglie più potenti del territorio, tra le quali quelle dei Santapaola e dei Ferlito. La prima pagina di un numero de Il Giornale del Sud, che descriveva dettagliatamente l’arresto di Alfio Ferlito, viene censurata prima della stampa mentre il direttore non è presente.

L’11 Ottobre del 1981 Fava scrive l’editoriale Lo spirito del giornale, affermando che lo “spirito politico” del suo giornale è la verità. Intende per verità la “capacità di informare la pubblica opinione su tutto quello che accade: le violenze e le corruzioni, i fatti e i personaggi” che “quasi sempre restano nel buio”. In una società libera e democratica il giornalismo rappresenta per lui la forza essenziale della società:

Io ho un concetto etico del giornalismo.

Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza la criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente all’erta le forze dell’ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo.

Se un giornale non è capace di questo, si fa carico anche di vite umane. Persone uccise in sparatorie che si sarebbero potute evitare se la pubblica verità avesse ricacciato indietro i criminali. Ragazzi stroncati da overdose di droga che non sarebbe mai arrivata nelle loro mani se la pubblica verità avesse denunciato l’infame mercato, ammalati che non sarebbero periti se la pubblica verità avesse reso più tempestivo il loro ricovero.

Un giornalista incapace – per vigliaccheria o calcolo – della verità si porta sulla coscienza tutti i dolori umani che avrebbe potuto evitare, e le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, le violenze che non è stato capace di combattere. Il suo stesso fallimento!

(...) La verità! Dove c’è verità, si può realizzare giustizia e difendere la libertà!

Il giorno successivo arriva a Giuseppe una lettera di licenziamento. I giovani redattori occupano la redazione per protesta, ma invano. Nel giro di un anno Il Giornale del Sud chiuderà.

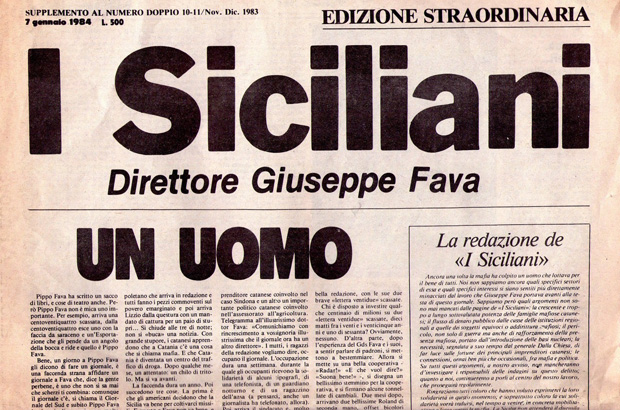

Fava vende tutto, si indebita, recupera fondi attraverso la cooperativa Radar e riesce a fondare un nuovo giornale. Un giornale libero, senza “padroni”: un giornale in cui i redattori hanno la libertà dire la verità, di denunciare. Lo chiama I Siciliani perché, come affermerà nel primo numero, i siciliani non sono mafiosi, ma lottano da secoli contro la mafia.

I redattori scelgono alcuni campi di investigazione giornalistica: le grandi imprese e la collusione con la mafia, la battaglia contro la base missilistica a Comiso, che continua dopo l’omicidio di La Torre. Fava torna ogni mese a Comiso per raccontare quanto accade.

Già nel primo numero viene pubblicata un’inchiesta dal titolo I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse Mafiosa, che accusa il mondo imprenditoriale e politico della città di legami con la mafia catanese, riportando l’ultima intervista del Generale dalla Chiesa a Giorgio Bocca, in cui affermava che la collusione dei quattro maggiori imprenditori edili di Catania, che lavoravano a Palermo con il consenso mafioso. Il numero è un successo.

Nel 1982 a Catania si spara per strada, tra la gente. Dall’inizio dell’anno vi è un morto ammazzato ogni quattro giorni e i redattori de I Siciliani sono i primi ad imputarli alla mafia, facendo i nomi delle famiglie mafiose coinvolte negli omicidi, denunciando un sistema di potere illegale. “Vedo questo immutato dolore umano”, scrive Fava, e non può restare indifferente.

Ben presto iniziano ad arrivare le prime minacce e nonostante il successo nelle vendite, molti politici ed intellettuali criticano il giornale. Fava è sempre più isolato. Un collaboratore di giustizia affermerà che non c’era in quel periodo una voce a favore di Fava, veniva denigrato e delegittimato.

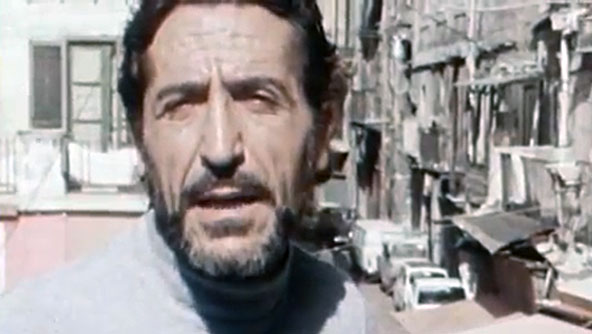

Nel 1983, nel corso della sua ultima intervista, realizzata da Enzo Biagi, Fava lancia un attacco alla classe dirigente italiana, denunciando che coloro i quali vengono arrestati e comunemente creduti i “padroni della città” non sono altro che esecutori e che i mandanti sono politici e banchieri.

Mi rendo conto che c’è un’enorme confusione sul problema della mafia. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione.

5 gennaio 1984

La sera del 5 gennaio 1984 Giuseppe sale in macchina. Ha appena lasciato la redazione e sta andando a prendere la nipotina Francesca al Teatro Stabile. Viene ucciso alle 21:30 nella sua auto con cinque colpi di pistola. Non fa in tempo neanche a voltarsi. “Sapevano esattamente i suoi movimenti”, dichiarerà la figlia Elena.

Pochi giorni prima dell’omicidio aveva ricevuto un regalo inquietante dall’imprenditore Graci. Tanta ricotta e una bottiglia di champagne. Nella simbologia mafiosa due elementi chiari che significano “ti ridurremo così e brinderemo”.

Fava sembra dar fastidio anche da morto, e inizia una campagna di delegittimazione. Alcuni giornali locali all’indomani dell’assassinio parlano di un “omicidio passionale” o di motivazioni di carattere economico e vengono seguite piste improbabili. Non viene organizzata una cerimonia pubblica alla presenza delle cariche cittadine e il funerale si tiene in una piccola chiesa, alla presenza di poche persone: soprattutto giovani e operai, alcuni membri del Pci, il questore e il presidente della Regione.

Ma “il popolo di Catania ha detto subito la sua”, afferma il giornalista Riccardo Orioles. Allo stadio qualche giorno dopo qualcuno urla “un minuto di silenzio per Pippo Fava!” e cala il silenzio più assoluto.

Vicenda giudiziaria

Il questore Conigliaro sostiene la pista del delitto di mafia e la magistratura riconsidera successivamente la vicenda. Il processo si ferma nel 1985 per la sostituzione del sostituto procuratore aggiunto per “incompatibilità ambientale”, riprende a pieno ritmo solo nel 1994.

Nel 1998, alla conclusione del processo “Orsa Maggiore 3”, che fa emergere gli affari del clan Santapaola, verranno condannati all’ergastolo il boss mafioso Nitto Santapaola, ritenuto il mandante dell’omicidio, Marcello d’Agata e Francesco Giammuso come organizzatori, Aldo Ercolano e il reo confesso Maurizio Avola come esecutori. Nel 2001 la Corte d’Appello di Catania conferma le condanne per Santapaola ed Ercolano, assolvendo D’Agata e Giammuso.

Nel 2003 la Corte di Cassazione confermerà l’ergastolo per Santapaola ed Ercolano come mandanti del delitto, condannando Avola a sette anni.

Avola affermerà a trent’anni dall’omicidio che “l’omicidio Fava è servito allo scopo della mafia e dei Cavalieri”, di cui “Fava aveva scritto molto, parlando, in particolare, della mafia dai colletti bianchi”. Dirà che l’omicidio era stato organizzato per conto di alcuni imprenditori catanesi e di Luciano Liggio. Nessuno di questi però è stato condannato come mandante.

Memoria viva

I “carusi” de I Siciliani decidono di andare avanti anche dopo l’omicidio e la successiva campagna denigratoria:

L’unico modo per dare ancora un senso al nostro lavoro era continuare a fare lo stesso giornale che facevamo fino al giorno prima. Continuare a raccontare.

Le pubblicazioni del giornale continuarono sino al 1985. Poi, nel 1993 rinasce come I Siciliani nuovi, fino al 1996. Da qualche anno il progetto giornalistico di Pippo Fava rivive con I Siciliani Giovani, rete nazionale di testate cartacee o online.

I figli Elena e Claudio fava hanno continuato negli anni a mantenere viva la storia del padre, organizzando incontri con gli studenti e convegni e raccogliendo e archiviando i suoi scritti. Nel 2002 nasce infatti la Fondazione Giuseppe Fava, i cui principali scopi principali riguardano la raccolta e il riordino dell’Archivio di Giuseppe Fava (1927-1983) “per promuovere e agevolare la consultazione delle opere letterarie di Fava, dei documenti da lui raccolti, diffondere la conoscenze e l’opera dell’artista, promuovendo attività finalizzate alla crescita culturale e civile, volte a sviluppare, soprattutto nei giovani, una coscienza libera da condizionamenti sociali, critica e antimafia”.

Nel 2007 è stato istituito il Premio Nazionale “nient’altro che la verità: scritture e immagini contro le mafie” riservato a giornalisti e un Premio Giovani, che si svolge ogni anno a Palazzolo Acreide, organizzato dal coordinamento Giuseppe Fava.

Nel 2010 è stato istituito su iniziativa del coordinamento, di Libera Siracusa e dell’Associazione Antiracket di Palazzolo, un premio riservato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che vede studentesse e studenti impegnati in diversi lavori legati all’antimafia.

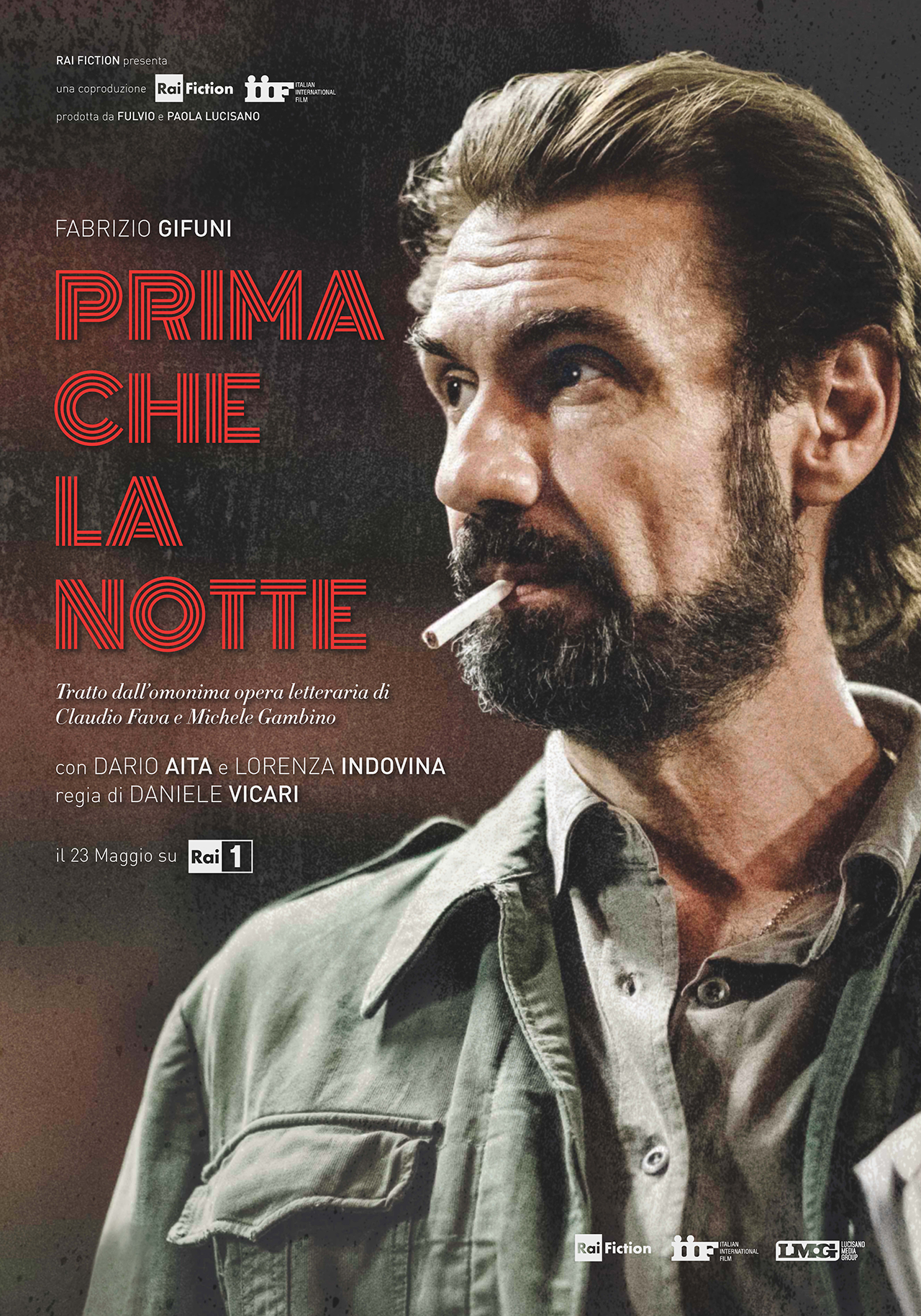

Numerosi sono i film, documentari, interviste e inchieste che raccontano la storia di Pippo Fava. Tra questi, il docufilm Rai diretto da Vittorio Sindoni Giuseppe Fava, siciliano come me; il film Prima che la Notte, diretto da Daniele Vicari; I ragazzi di Pippo Fava, il docufilm di Franza Di Rosa, ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Antonio Roccuzzo; Giuseppe Fava, Un Uomo, documentario RAI della serie La Storia Siamo Noi.

Sono dedicati alla memoria di Pippo i Presidi di Libera Cremasco, Acquasparta (TR), e Paesi Etnei.

A che serve essere vivi se non si ha il coraggio di lottare?