Fare il medico è una missione, si sa. Sentire nelle tue mani la responsabilità della vita di chi si affida a te, avvertire il peso della fiducia e delle speranze dei suoi familiari, la sofferenza della malattia, non è facile, per questo è una missione. E lo è ancora di più quando ti trovi ad operare in una terra difficile, in un contesto che certo non aiuta, perché a volte non ti mette nelle condizioni di lavorare con serenità. Eppure in tanti lo fanno, incarnando il senso di quella missione, avendo ben presente, di fronte alle proprie coscienze, il valore del loro lavoro.

Ecco, Nicola era così. Un medico per missione, un neurochirurgo per scelta, un luminare per capacità professionale e per formazione. Chissà quante vite avrebbe salvato se solo la 'ndrangheta gli avesse lasciato vivergli la sua.

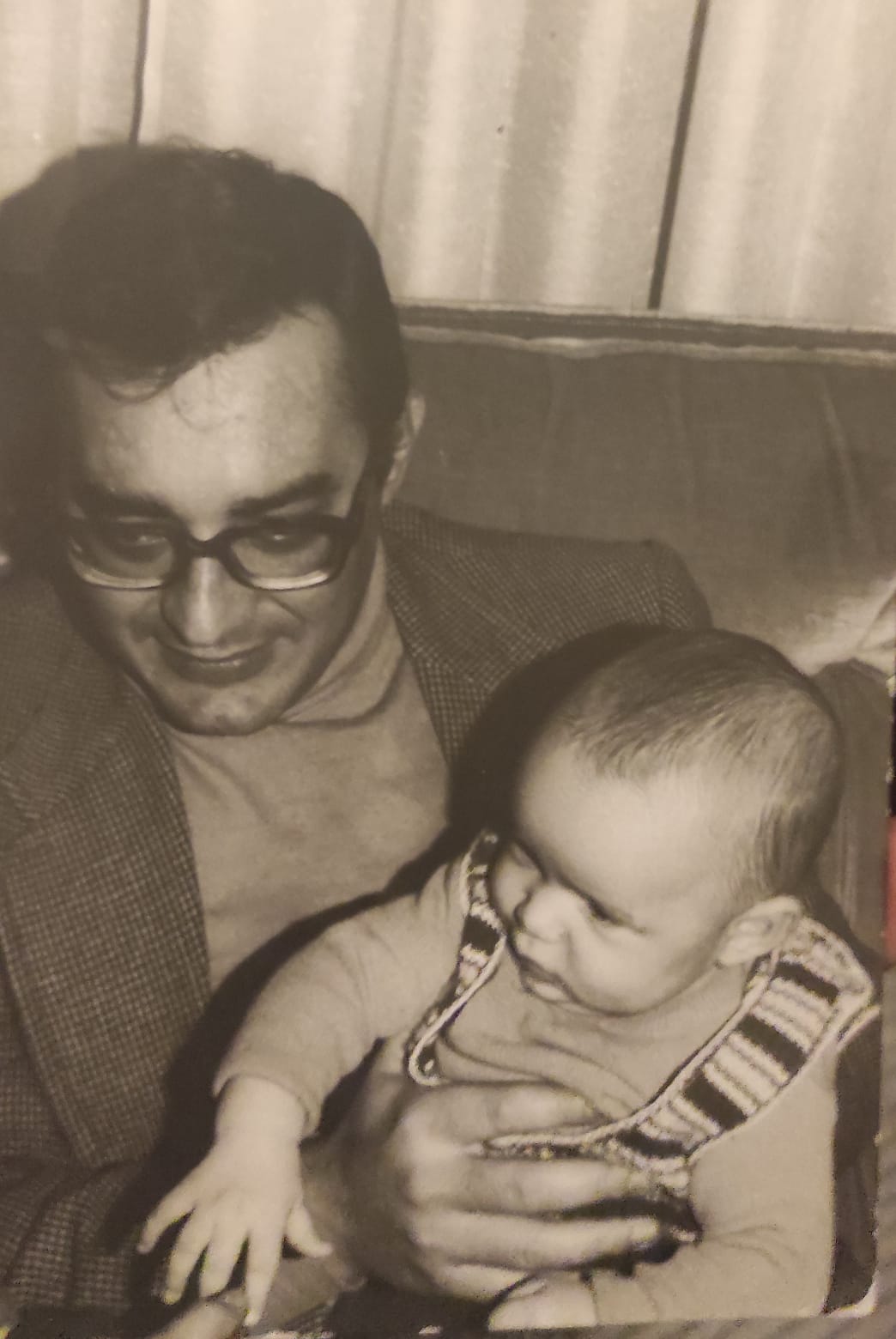

In realtà lui si chiamava Domenico Nicolò Pandolfo. Così i suoi genitori lo avevano registrato all’anagrafe. Ma quel nome troppo lungo fu ben presto sostituito da un più immediato Nicola. Era nato a Pace del Mela, un paesino a 35 chilometri da Messina, nel 1942. La sua era una famiglia umile e semplice. I suoi facevano i fattori ma coltivavano anche un sogno: vedere il proprio figlio diventare medico. A Nicola l’ambizione non mancava e così quel sogno decise di trasformarlo in realtà. Dopo le scuole superiori, decise di compiere a Messina gli studi universitari in Medicina, prima di trasferirsi a Padova per la specializzazione in neurochirurgia. La distanza da casa, però, non aveva minimamente affievolito un sentimento profondissimo di attaccamento alla sua terra, che Nicola non abbandonò mai. Continuò a sperare, anzi, di poter un giorno fare ritorno a casa, nella sua Sicilia, o almeno di avvicinarsi il più possibile.

L’occasione arrivò poco tempo dopo, quando il prof. Bartolomeo Armenise ricevette il compito di dirigere il reparto di neurochirurgia all’Ospedale Vito Fazi di Lecce. Armenise, alla ricerca di un’equipe di primo livello, pensò immediatamente a Nicola e gli propose di raggiungerlo in Puglia. Fu un anno intenso, durante il quale Nicola diede prova delle sue qualità e della sua competenza, facendosi notare dai colleghi e maturando una importante esperienza.

Ma a maturare, in quel periodo, fu anche la sua vita privata e familiare. Proprio durante la sua permanenza a Lecce, nacque il suo figlio primogenito, Marco, frutto dell’amore con Maria, che intanto era diventata sua moglie.

Poco dopo, una nuova svolta e l’opportunità di avvicinarsi ancora di più a casa. L’occasione fu l’apertura, agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, di una nuova divisione di neurochirurgia, la cui direzione fu affidata al prof. Romeo Eugenio Del Vivo, un neurochirurgo di fama internazionale, che volle al suo fianco proprio Nicola. Lui accettò volentieri questa nuova sfida e si trasferì in Calabria con la sua famiglia. Ci è rimasto 18 anni, fino al suo ultimo giorno di vita.

Nel 1990 diventa primario del reparto e qui, dall’altro lato dello stretto di Messina, nascono i suoi altri due figli, Rita e Luca. Maria, intanto, dopo la nascita di Marco, decide di intraprendere un suo personale percorso professionale. Si laurea e poi comincia il suo lavoro di insegnante in giro per la Calabria.

Nicola opera in un contesto estremamente difficile ma lo fa con passione, impegno, determinazione e tanta generosità. È un professionista disponibile e attento all’umanità di colleghi e pazienti. È bravo, molto, e mette a disposizione le sue competenze anche fuori dall’ospedale reggino. Come quando accetta di fornire le sue consulenze ai colleghi dell’Ospedale di Locri, dove si reca ogni sabato mattina. Ma non basta. Ha molti altri interessi e, tra questi, si occupa in particolare di dare il suo contributo ad una serie di attività di informazione e sensibilizzazione contro l’uso delle droghe.

Quella del 15 novembre 1992 è una data cruciale in questa storia. Qualche giorno prima era stata trasportata d’urgenza in ospedale una bambina di 9 anni. La piccola è in coma e le sue condizioni appaiono subito assai serie. Nicola se ne rende conto immediatamente. La bambina ha una grave infermità celebrale al cervello che non lascia molto spazio alla speranza. Le possibilità di salvarle la vita sono davvero ridottissime, ma lui decide ugualmente di provarci, sottoponendo la bambina ad un delicato intervento chirurgico, nel tentativo di limitare il più possibile i danni della malattia. Ma è un tentativo vano. Il 15 novembre la piccola muore. Pochi giorni dopo, la sua famiglia ritira la cartella clinica: appare evidente che incolpano il medico di non aver fatto abbastanza.

Nicola sa di aver fatto tutto il possibile, ma comincia a preoccuparsi, perché quella non è una famiglia qualsiasi. La bambina, infatti, era la figlia di Cosimo Cordì, considerato il capobastone dell’omonimo clan della Locride. Si confida con sua moglie e le dice chiaramente che, se dovesse succedergli qualcosa, deve ricordare quel cognome: Cordì.

20 marzo 1993

I mesi passano e Nicola, nonostante la preoccupazione, continua il suo lavoro. Il 20 marzo del 1993 è un assolato sabato di inizio primavera. Come ogni fine settimana, Nicola si sposta a Locri, dove lo attendono due visite. Poco prima delle 11.00 chiama Maria e la avvisa che sarebbe tornato a casa in tempo per il pranzo. In realtà a casa non sarebbe tornato mai più. A pochi metri dall’ingresso dell’ospedale lo attendono i suoi killer. Sono in due e agiscono a volto scoperto. Gli scaricano addosso un intero caricatore di una pistola 7,65. Sette colpi che raggiungono il medico al volto e al torace. Nel panico che si scatena subito dopo, i killer si allontanano indisturbati. I colleghi di Nicola lo soccorrono immediatamente ma si rendono conto che la situazione è grave. Lui è ancora vivo e lo resterà fino al trasferimento all’ospedale di Reggio Calabria. Morirà un paio d’ore più tardi, dopo aver consegnato ad un poliziotto le sue ultime parole: “sono stati i Cordì”.

Vicenda giudiziaria

Un'indicazione chiarissima, che induce il sostituto Nicola Gratteri a disporre l’arresto di Cosimo Cordì, da due giorni ricoverato presso il reparto di reumatologia del Policlinico di Bologna. Forse un modo per costruirsi un alibi. L’accusa, pesantissima, è di omicidio premeditato: avrebbe lui ordinato l’esecuzione del neurochirurgo, nel folle intento di punirlo per la morte di sua figlia.

Tuttavia, le indagini procedono a rilento. A confermare la tesi accusatoria c’è anche Maria, che riferisce agli inquirenti della preoccupazione di suo marito e di quel cognome che doveva ricordare: Cordì. Ma mancano i riscontri. Delle decine di persone presenti al momento dell’agguato, nessuno riferisce nulla, nessuno ha visto nulla. Così, nell’ottobre del 1996, il caso viene archiviato.

Al momento della sua morte, Domenico Nicolò Pandolfo aveva 51 anni. Sua moglie dieci di meno e il più piccolo dei suoi figli di anni ne aveva appena 11.

Memoria viva

La famiglia Pandolfo esce distrutta da questa vicenda e, tornata a Messina, si chiude in un silenzio di dolore e sofferenza per molti anni. La rabbia per una giustizia negata accresce il dolore per la morte di un uomo buono e generoso, di un professionista attento e scrupoloso. La cui storia fa fatica ad essere ricordata.

A mio papà piaceva pescare, aveva una barchetta con la quale si dilettava durante i pochi giorni di ferie. Lo ricordo così, come una persona totalmente votata al lavoro. La sua fine ne è la dimostrazione. Ma mostra altresì che una vita è degna di essere vissuta quando è al servizio del prossimo. Questo ci ha insegnato ed è ciò che cerchiamo di onorare ogni giorno. Con impegno e cura, in ogni cosa di cui ci occupiamo. Come ha fatto lui.

L’incontro con Libera segna poi, in particolare per Marco, un momento importante. Nel buio fitto del dolore, Marco, all’epoca dell’uccisione di suo padre studente all’ultimo anno delle scuole superiori, scorge una luce di speranza: il nome di suo padre è tra quelli che si sentono pronunciare il 21 marzo, nella Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ne nasce, a partire dal 2016, un percorso di impegno, fatto di memoria e di testimonianza. Nelle scuole, nelle piazze, nelle strade. Con una richiesta pressante di verità e giustizia.

Marco non sa se arriveranno. Quello che sa, però, è che la memoria di suo padre è più che mai viva.