Questa è un’altra di quelle storie in cui giornalismo e ricerca della verità diventano armi a tal punto potenti da scatenare l’ira e la vendetta di chi impugna le armi vere, quelle che esplodono piombo e seminano morte. È una storia che ha un colore particolare, il nero. Il nero delle coscienze sopite e compromesse, delle connivenze e delle complicità, dei silenzi e degli insabbiamenti. Il nero dei fascisti che ne sono protagonisti, nostalgici eversivi e violenti. È una storia a lungo negata, nascosta, taciuta. Ma è anche la storia di un ragazzo di 25 anni non ancora iscritto all’ordine dei giornalisti, ma che ai giornalisti ha lasciato una straordinaria lezione di libertà. Questo ragazzo si chiamava Giovanni Spampinato.

Ragusa è la provincia più a sud d’Italia, nell’estremo lembo a sud est della Sicilia. La “provincia babba”, come a lungo è stata definita da quanti non hanno visto - o hanno fatto finta di non vedere - che gli interessi criminali e mafiosi avevano messo radici anche lì. Dietro una facciata di perbenismo, si nascondevano intrecci perversi, corruzione, traffici illeciti, eversione.

È qui, in questo pezzo di terra siciliana, che il 6 novembre del 1946 nasce Giovanni. La sua era una famiglia di origini e condizioni umili e modeste, animata però da grandi ideali. Suo padre Peppino era stato un valoroso combattente partigiano in Jugoslavia. Poi aveva contribuito a fondare la sezione ragusana del PCI, diventandone uno dei più noti dirigenti.

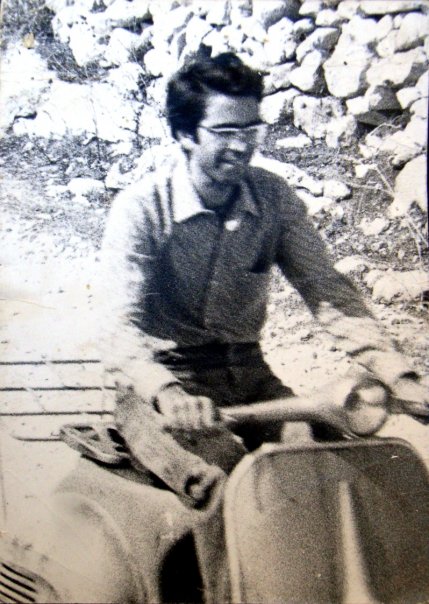

All’ombra di questo modello Giovanni cresce e si forma. Ma è un figlio del suo tempo, diverso da quello di suo padre. È figlio del ’68 e delle contestazioni giovanili. È un giovane intelligente e appassionato, profondamente innamorato della vita. È un ragazzo mite, schivo, riservato, capace però di grandi moti di generosità. Come quando, ancora nel 1968, di fronte alla devastazione del terremoto nel Belice, parte come volontario per dare una mano ai soccorritori. È un intellettuale irrequieto, che ama leggere e approfondire, con una lucidità fuori dal comune che lo aiuta a vedere e riconoscere quel che gli altri non sanno vedere. Un'irrequietezza che spesso fa il paio con la disillusione, con periodi di crisi e solitudine che tuttavia mai riescono a fermarlo davvero, a farlo desistere.

Le sue scelte, i suoi percorsi, le traiettorie della sua vita sono il frutto di questa personalità complessa. Non si accontenta Giovanni. Si guarda intorno e avverte l’ipocrisia della sua terra e della sua gente, forse anche l’inadeguatezza dei suoi compagni. Sa che il ’68 è stata una stagione importante ma che non può bastare più, che occorre aprirne un’altra. Prova a convincere i compagni del suo gruppo politico - quel Dialogo che pure a Ragusa era un vivace luogo di aggregazione ed elaborazione politica - che è urgente una nuova scelta di campo. Ma gli altri fanno fatica a seguirlo. Così, da solo, aderisce al PCI, pur dichiarandosi indipendente. Ma anche qui si sente stretto, a disagio, incompreso.

Mentre sperimentava questi percorsi politici, studiava filosofia e si dedicava ad altre passioni. Tra queste: il giornalismo. È proprio dopo le delusioni in politica che si tuffa in questa passione ancora più a capofitto, convinto com’è che, scrivendo, possa riuscire a scuotere qualche coscienza, a sollevare quel velo di ipocrisia e falsità che copriva la città.

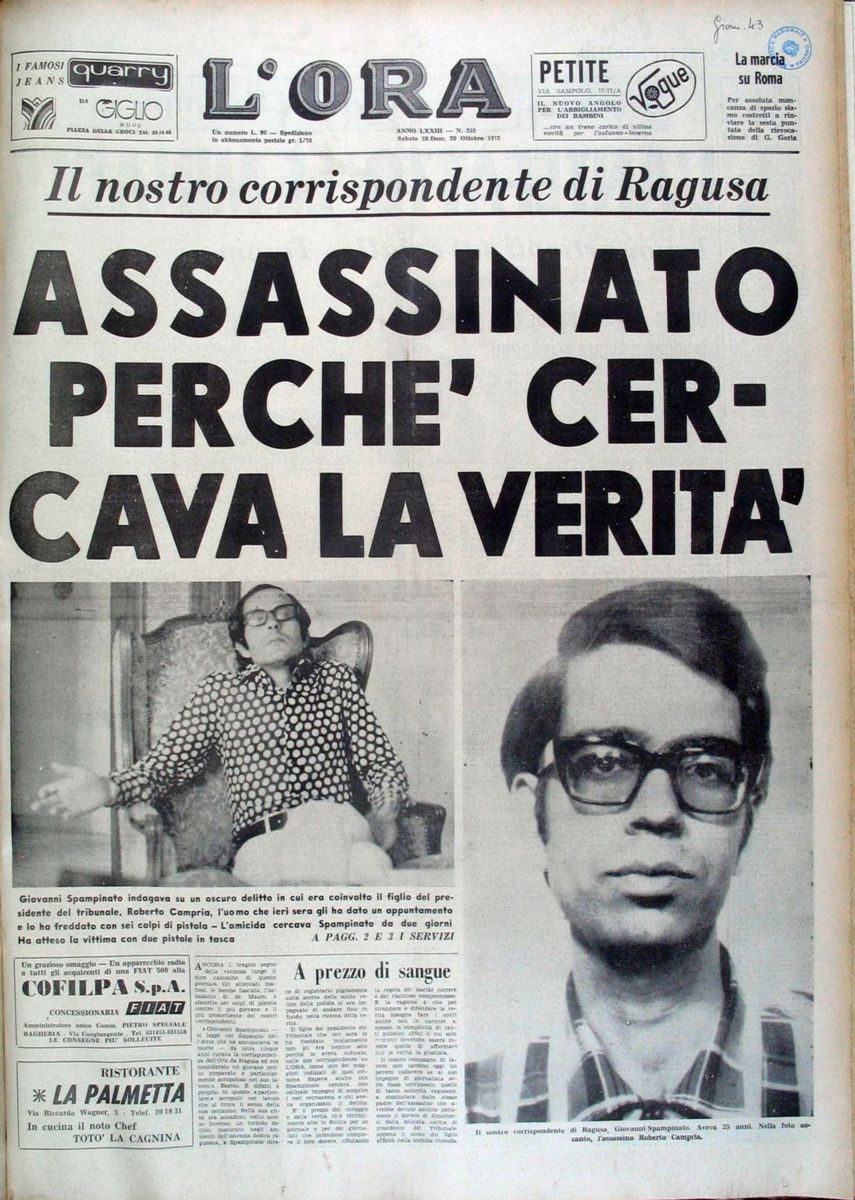

Nel 1969, appena ventitreenne, comincia a scrivere sulle pagine de L’Ora di Palermo come corrispondente da Ragusa. Scriverà poi anche per l’Unità e per L’opposizione di sinistra. Ma è la sua esperienza con L’Ora a segnarlo maggiormente. È un giornale di nicchia, che arriva in città solo a tarda sera. Ma è anche un giornale libero, che Giovanni crede di poter “sfruttare” per compiere quella missione che si è dato. Si guarda intorno, desideroso di non conformarsi al clima della provincia babba, e scrive di tutto: di lavoro, di sfruttamento, della cronica carenza di acqua, della speculazione edilizia. Racconta dei giovani del suo tempo, della loro voglia di libertà e riscatto, dell’incapacità di leggerne le tensioni:

I giovani così, i giovani colà. È facile astrarre, creare nuove categorie. Ma il più delle volte ci si dimentica di andare a vedere da vicino questi marziani, non si pensa nemmeno di cercare di capire chi sono e cosa vogliono. Ma vogliamo farglielo dire a loro, chi sono e cosa vogliono?

Ma è soprattutto il nero che lo attira. Il nero dei neofascisti eversivi. Sono gli anni difficili della strategia della tensione, una stagione di violenza e sangue che mira a destabilizzare la democrazia repubblicana per aprire la strada a spinte autoritarie. Giovanni intuisce che proprio lì, nella provincia più a sud d’Italia, il nero dilaga. Si mette in testa di approfondire questo filone e, grazie ad un appassionato lavoro sul campo, scrive uno dopo l’altro articoli coraggiosi e documentati, che denunciano le attività illecite e i traffici clandestini di alcuni pezzi della borghesia locale, in un intreccio perverso con gli ambienti neofascisti e gli interessi della mafia. Intrecci che arrivano a coinvolgere, nelle zone di Ragusa, Catania e Siracusa, le organizzazioni di estrema destra e alcuni esponenti del fascismo eversivo che operano sulla scena nazionale. Cosa poteva tenere insieme gli autori della strage di piazza Fontana e Ragusa? Perché la città era diventata addirittura scenario di campi paramilitari clandestini? Domande alle quali Giovanni vuole trovare una risposta, a tutti i costi. È convinto che a fare da collante siano gli interessi nel traffico clandestino di opere d’arte, di armi, sigarette e droga.

Attorno a lui tutto tace. Tacciono, quando non gli sono apertamente ostili, i suoi concittadini. Tacciono anche i suoi colleghi giornalisti. È solo Giovanni in questo lavoro, ma non desiste e continua ad indagare, a scrivere, a fare analisi e deduzioni, a documentare ciò che denuncia.

Fino al 25 febbraio del 1972, quando un fatto nuovo turba la città, diventando per Spampinato una nuova pista da seguire per le sue inchieste. Angelo Tumino, 48 anni, già consigliere comunale del Movimento Sociale, ingegnere con la passione per le opere d’arte e l’antiquariato, viene trovato morto, barbaramente ucciso. I suoi contatti con gli ambienti dell’estrema destra sono per Giovanni la conferma di quello che va sostenendo da qualche tempo. Così inizia la sua personale indagine giornalistica. Scopre che, proprio in quei giorni, a Ragusa circolavano liberamente personaggi del calibro di Stefano Delle Chiaie, il “bombardiere nero” fondatore di Avanguardia nazionale e ritenuto coinvolto nelle bombe dell’Altare della Patria, esplose nello stesso giorno della strage di piazza Fontana. Con lui sarebbero arrivati in città altri neofascisti romani legati a quel Junio Valerio Borghese autore, due anni prima, di un tentativo di golpe annullato all’ultimo momento per motivi mai chiariti. Un militare violento e brutale, condannato per crimini di guerra ai tempi della Repubblica Sociale e del comando della Decima Flottiglia Mas e già presidente del Movimento Sociale Italiano dal 1951 al 1953. E poi c’è Vittorio Quintavalle, altro personaggio ambiguo, che viene interrogato proprio a proposito del delitto Tumino. Giovanni capisce di essere sulla strada giusta e che quel delitto non può che essere legato alla trame eversive su cui stava già lavorando.

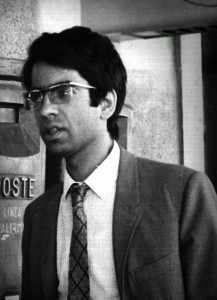

È seguendo questa pista che Giovanni viene in possesso di una notizia in grado di provocare un vero e proprio terremoto in città. Dell’omicidio Tumino è sospettato Roberto Campria, 30 anni, figlio del Presidente del Tribunale di Ragusa con una passione mai taciuta per le armi. Il giornalista fa le sue verifiche e poi scrive tutto. È una bomba che sconvolge la città. Ne parlano tutti, ma nessuno fa niente. Ancora una volta Giovanni resta solo nel chiedere che le indagini vengano spostate altrove, che è concreto il rischio di interferenze che danneggino l’inchiesta.

Passano i mesi, ma non succede nulla. Si fanno invece sempre più pressanti le richieste di Roberto Campria di aggiustare il tiro, i tentativi di convincere il giornalista che si sbaglia, che è arrivato il momento di smettere di parlare di quella storia, che lui è innocente, che vogliono colpire suo padre.

Giovanni non si lascia intimidire, nonostante una querela che, come era prevedibile, non produce nessun effetto. Certo, ha paura, capisce che si è infilato in qualche cosa di grosso. Ne scrive anche al suo partito, invano. La paura, però, non lo ferma.

27 ottobre 1972

La sera del 27 ottobre 1972 Giovanni rientra a casa intorno alle 22.00, dopo aver accompagnato la sua fidanzata. Suo fratello Salvatore lo sente parlare al telefono con Campria, che evidentemente gli chiede di incontrarlo, forse con la promessa di nuove rivelazioni o addirittura lasciandogli presagire che si sarebbe costituito. Giovanni prova a svincolarsi, ma poi cede. Prende le chiavi della sua Cinquecento ed esce nuovamente di casa. Ma è una trappola.

Il giovane rampollo figlio del Presidente del Tribunale ragusano lo attira in un luogo isolato. Gli si avvicina, tira fuori due pistole e spara 5 o 6 colpi. Giovanni muore sul colpo. Il 6 novembre avrebbe compiuto 26 anni. Dopo l’omicidio, Roberto Campria prende un sonnifero a va a costituirsi. Dichiara di avere ucciso in un impeto d’ira, stanco delle continue provocazioni del giornalista, vittima di una vera e propria persecuzione.

Il giovane rampollo figlio del Presidente del Tribunale ragusano lo attira in un luogo isolato. Gli si avvicina, tira fuori due pistole e spara 5 o 6 colpi. Giovanni muore sul colpo. Il 6 novembre avrebbe compiuto 26 anni. Dopo l’omicidio, Roberto Campria prende un sonnifero a va a costituirsi. Dichiara di avere ucciso in un impeto d’ira, stanco delle continue provocazioni del giornalista, vittima di una vera e propria persecuzione.

L’omicidio di Giovanni fa calare il silenzio sul delitto Tumino, con ciò di fatto dando ragione a chi pensava che quella morte avrebbe fermato le indagini e chiuso definitivamente quella storia, sulla quale Spampinato sapeva e scriveva troppo, con il rischio di arrivare troppo in alto. E infatti, l’inchiesta finisce nel nulla e nel 2006 viene definitivamente archiviata, per decisione dello stesso magistrato che, all’epoca dei fatti, aveva svolto le prima indagini. Parte invece il processo contro l’assassino di Giovanni.

Vicenda giudiziaria

Il 7 luglio del 1975, Roberto Campria viene condannato in primo grado dalla Corte d’Assise di Siracusa a 21 anni di carcere. I suoi difensori fanno leva sulla tesi della provocazione, chiedendo le attenuanti e ricorrendo in appello. Il 7 maggio del 1977 la Corte di Appello di Catania respinge il ricorso ma riduce la pena a 14 anni, riconoscendo la seminfermità mentale. La Cassazione, il 3 ottobre del ’78, rigetta ancora la tesi della provocazione. Alla fine, Campria ha scontato solo 8 anni, peraltro non in carcere, ma nel manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, prima di tornare definitivamente libero.

Nella sentenza di condanna di Campria in appello è messo nero su bianco che “Giovanni Spampinato pubblicò notizie che rispecchiano la verità, nell'esercizio del suo diritto-dovere di cronaca” e che "non sussiste quindi la provocazione”. Tuttavia, la sentenza non sembra restituire il quadro di una verità completa su questa vicenda per molti versi ancora oscura e misteriosa.

Resta il dolore e la sofferenza per la morte di un ragazzo così giovane, pieno di vita e di passione civile, sul cui sacrificio troppo a lungo è calato il silenzio:

Giovanni Spampinato era mio fratello maggiore. Dal giorno della sua morte non c’è stato più un giorno sereno nella mia famiglia. Per 35 anni la storia di Giovanni è stata bistrattata, messa da parte, accantonata. Solo nel 2007 è tornata attuale, quando alla memoria del cronista di Ragusa è stato assegnato il prestigioso Premio di giornalismo Saint-Vincent. La Giuria ha definito la sua vicenda emblematica di tutte le storie dei giornalisti uccisi per motivi di mafia e di terrorismo. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha detto che con la sua vita e con la sua morte Giovanni Spampinato ha onorato la storia del giornalismo italiano.

Memoria viva

Da quel 2007, molto fortunatamente si è detto e scritto di Giovanni. È nata un’associazione in sua memoria, che ha dato vita a un archivio che ne porta il nome. Nel 2008 è stato fondato Ossigeno per l’informazione, un osservatorio promosso dalla Federazione nazionale della stampa e dall'Ordine dei giornalisti e nato per documentare e analizzare il fenomeno delle intimidazioni e delle minacce ai giornalisti italiani impegnati nella ricerca delle verità più nascoste in materia di criminalità organizzata. A presiederlo è Alberto Spampinato, fratello di Giovanni.

Alberto è stato anche autore di due libri dedicati alla memoria di suo fratello: Il giorno che uccisero mio fratello, contenuto nel volume del 2007 Vite ribelli; C’erano bei cani ma molto seri. Storia di mio fratello Giovanni ucciso per aver scritto troppo, edito nel 2009.

Nel 2012 è stata riaperta la sala stampa della provincia di Ragusa intitolata al cronista ucciso.

Nell’ottobre del 2016, la Rai ha mandato in onda una puntata di Diario Civile dedicata a Giovanni, con il documentario Il rumore delle parole di Fabrizio Marini.

A Giovanni sono intitolati il Presidio scolastico di Libera del Liceo Manzoni di Milano e il Presidio del Valdarno di Montevarchi, in provincia di Arezzo.